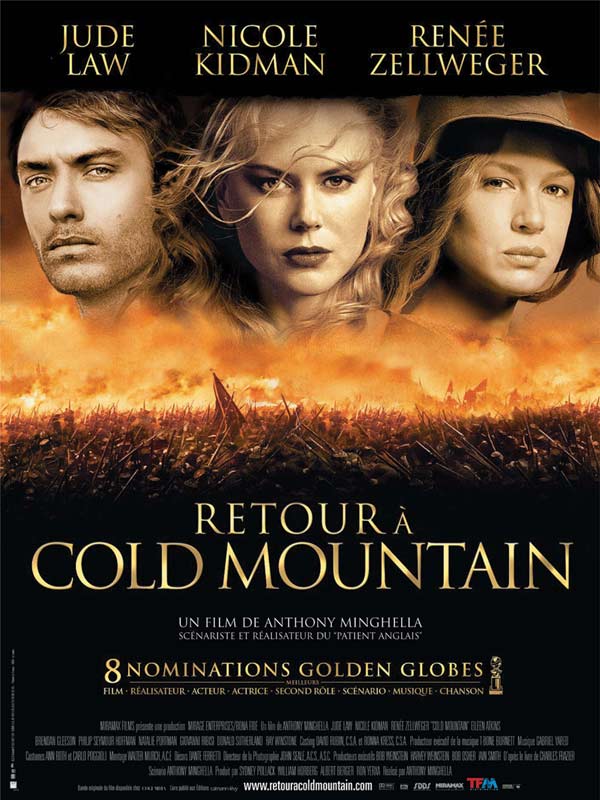

Quelques temps plus tard, une infirmière canadienne, Hana, demande à son supérieur l'autorisation de rester avec le patient anglais en Italie, les déplacements étant trop éprouvants pour cet homme dont les jours sont comptés. C'est dans un monastère que le patient anglais vit ses derniers jours, se remémorant par flashbacks ce que fut sa vie avant la guerre, lorsqu'il était le comte Almasy, un géographe hongrois travaillant avec des anglais, faisant des cartes du Sahara et tombant amoureux de Katharine, une femme mariée, membre de l'équipe d'explorateurs.

En 1996, le monde du cinéma était en émoi devant cette histoire adaptée d'un roman au titre éponyme de Michael Ondaatje ; entre les diverses récompenses (oscars, bafta, golden globes) et les critiques plus que bonnes, Anthony Minghella, le réalisateur, se retrouvait dans les feux des projecteurs après trois précédents films.

Le casting plus que bon du film conforte aussi cette idée de grandeur, de millésime exceptionnel ; Ralph Fiennes n'avait pas encore une carrière comme aujourd'hui, mais son rôle dans "le Patient Anglais" écrivit définitivement son nom parmi les plus grands.

Le film s'ouvre sur une magnifique image du désert, de l'avion qui survole les vagues de dunes, et sombre très vite dans l'horreur de la guerre, de la mort : Almasy a le visage brûlé, est défiguré aussi bien physiquement que moralement. Sa rencontre avec Hana est d'autant plus émouvante que la jeune infirmière souriante est criblée de maux : son fiancé, ses amis meurent, elle en vient même à dire que tous ceux qu'elle aime ont tendance à mourir. Si elle insiste tellement pour rester avec le patient anglais dans le monastère, c'est pour reconstruire son esprit, tandis que le patient anglais accole, morceaux par morceaux, ce qui fut sa vie un bref instant.

Ce sont deux personnages brisés qui vont apprendre, une nouvelle fois, à aimer, à croire en quelque chose : Hana rencontre Kip, le spécialiste en désamorçage de bombes, et Almasy, lui, retrouve l'espoir et l'amour dans ses souvenirs, qui viennent le hanter au compte-goutte.

L'histoire d'Almasy est importante dans la mesure où elle est présentée d'une façon objective. Comme dit plus haut, il tombe amoureux de Katharine Clifton et a une aventure avec elle. On ne présente aucun des personnages du trio Katharine Clifton – Geoffrey Clifton – Almasy d'une façon désobligeante : il n'y a pas de jugement sur l'adultère, sur la tension. Le couple d'amants se sent coupable, vraiment mal et même s'ils se désirent avec l'ardeur d'une passion sans limite, ce n'est pas de leur faute s'ils s'aiment. Ce n'est finalement de la faute de personne si on tombe amoureux ou si on n'aime plus.

Katharine et Almasy ne se sont pas choisis : ils ont tout fait pour éviter de sombrer dans la dépendance, le comte hongrois n'hésitant parfois pas à dire des choses horribles à la jolie anglaise pour la décourager de l'aimer, et cette dernière oscillant entre les "on peut" et les "on ne peut pas".

Autre grand thème : les nations. Sans vouloir tout raconter, le film se passant pendant une grande partie pendant la guerre, les identités, les nationalités vont jouer un rôle fatal pour les protagonistes.

La partie avant-guerre raconte comment un groupe d'explorateurs, de diverses nationalités, s'unissent ensemble pour découvrir des choses, tisser ensemble des réalités concrètes. Ces réalités n'auront plus lieu de vérité après la guerre, lorsque la haine des étrangers, des autres, reprendra le dessus. On ne peut pas être ami avec son ennemi, c'est quelque chose décrété par des personnes au-dessus des expériences individuelles, enfermées dans un moule absolutiste dément, démunies d'un quelconque sens pratique, ou d'une infime volonté d'amitié.

"Le Patient Anglais" est bien sûr un film triste, dur pour les personnages qui ne sont pas épargnés, en toutes circonstances. La profondeur de l'interprétation de Juliette Binoche (Hana) lui a valu de nombreuses récompenses, entre-autres l'oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, pour ce personnage "passerelle" entre deux mondes : celui qui était et celui qui est aujourd'hui.

Ralph Fiennes (Almasy) est poignant en solitaire écorché par l'amour interdit qu'il porte à une femme pour qui il pourrait tout faire, même se tuer.

Kristin Scott-Thomas (Katharine) est radieuse, à mi-chemin entre espièglerie et inquiétude.

Pour les seconds rôles, c'est avec beaucoup d'émotions qu'on les voit passer, certains amenant des vérités cruelles (Willem Dafoe), d'autres donnent envie au spectateur de les plaindre (Colin Firth).

Une histoire d'amour dans le désert, à une époque où tout est fait pour commencer à ségréguer les gens selon leurs origines, une histoire d'amitié en Italie, lorsque les fantômes du passé empêchent l'individu d'avancer.