mercredi 2 novembre 2011

lundi 26 septembre 2011

lundi 12 septembre 2011

lundi 8 août 2011

jeudi 28 juillet 2011

Les films de geeks

Paul, c’est le duo comique à l’accent chargé en cheddar et en clotted cream, de Simon Pegg et Nick Frost, qui ont écrit pour la première fois ensemble un long-métrage, puisque, Shaun of the Dead et Hot Fuzz étaient les fruits de collaborations entre Simon Pegg et Edgard Wright (d’ailleurs réalisateur de ces deux films, vous suivez toujours ?). Pas besoin de balancer un résumé de quarante lignes sur Paul, tout le monde connaît le refrain avant même que Madonna n’ait envoyé sa culotte à Jacques Chirac : un « couple » de geeks –nolife-100% addicted aux UFO et à l’heroic fantasy, part aux USA pour un trip entre conférences et endroits célèbres « attrapes-touristes » où E.T. et ses comparses sont supposés avoir pris une bière, une tequila, ou une péripatéticienne en solde. Jusqu’ici rien de tragique, ça pourrait ressembler à tout film comique lourd, mais, en plat de résistance, Paul, un alien délirant et plutôt grossier – normal, sa doublure anglophone est Seth Rogen-, fait son apparition et bouleverse le voyage des deux roastbeefs. Notons la participation démente d’un Jason Bateman au sommet de sa cruauté et de sa froideur méthodique.

Mais le but de cet article n’est pas de parler du film Paul en lui-même, parce qu’au sinon, la forme aurait été de mise. Non, la fin attise les moyens, ou un truc du style. Paul est une comédie vivifiante sur le sens des responsabilités, et une critique de ces personnes dépassées qui refusent de croire que Simone descend bien du singe, et que putain, Darwin avait raison en parlant de l’évolution. Non, Paul n’est pas non plus un film politique, ni un Disney. Paul est l’illustration même de ce phénomène nouveau qui émerge dans le monde du cinéma moderne, post moderne, post mortem, peu importe : la mise en avant des geeks victorieux.

Les geeks constituent une espèce dont l’origine remonte aux années glorieuses où les calculettes, les ordinateurs, l’heroic fantasy, les mangas, les jeux vidéo ont vu le jour. On désigne par « geek » un individu qui passe le plus clair (ou obscur) de son temps dans des univers parallèles, artificiels, impossibles, codés, ou tout simplement remplis de notions abstraites que Jeanne ne pourra jamais comprendre, même en suivant quinze heures par semaine de « C’est pas sorcier ». Ces personnes (les geeks) préfèrent le contact de leur clavier ou des pages de leurs bouquins d’astrophysique à la chaleur humaine. On peut les trouver sur ebay, dans leur chambre ou studio misérable, de préférence devant un ordinateur. La plupart du temps, ils finissent par bosser dans l’informatique ou dans les sciences exactes. La représentation stéréotypée de base du geek est la suivante : habillé comme un plouc, des cheveux sales/gras/moches, des lunettes, et une tendance presque surnaturelle à faire fuir toute potentielle source de décharge d’énergie sexuelle. Parce que le geek veut souvent du sexe, mais n’en obtient jamais (1).

Dans les classiques des films de/pour geeks, on compte Tron (1982, pas 2010), 2001 de Kubrick, Retour vers le Futur, Le Seigneur des Anneaux, Matrix. L’exemple le plus probant est Matrix : Neo, l’informaticien amorphe se voit offrir la pilule rouge, et entre dans le Monde, le Vrai, et devient un héros, l’Elu, la personne qui va botter le cul aux agents et libérer les hommes de la Matrice. Neo est donc un geek qui gagne à la fin, enfin, d’une certaine façon, et prouve qu’on peut aimer coder et s’envoyer en l’air avec une fille habillée en latex, sans payer pour. Sans compter que Neo est aussi l’archétype du mec cool qui fait du kung-fu aussi vite que le Jean-Pierre Coffe s’enfourne quinze éclairs moka.

En 2010, The Social Network s’est imposé comme un des meilleurs films de l’année en racontant d’une façon stylée (merci David Fincher qu’on dit tous en coeur) l’accession de Mark Zuckerberg aux sommets grâce à son réseau social qu’on ne nomme plus. La morale de l’histoire ? Vous pouvez avoir autant de charme qu’un clou chinois, une vie sociale qui frôle le zéro, votre « geekisme » peut vous sauver et par la même occasion vous offrir autant d’argent que vous n’en aurez jamais besoin. Et au-delà du succès et de l’argent qui coule à flots, n’oublions pas que ça vous permet d’avoir un certain (et pas des moindres) pouvoir sur le monde.

Dans Paul, c’est un peu le même principe, en plus drôle : le duo de geeks se voit confronté à une situation exponentiellement dangereuse et doit gérer pour que tout finisse bien, avec des fleurs roses, des faons et une nana avec des gros nichons. The Big Bang Theory fonctionne d’une façon similaire : quatre geeks surdoués d’un point de vue intellectuel et sous-doués d’un point de vue social/émotionnel/sexuel/autre vivent des aventures où ils doivent presque jouer les héros pour avoir une chance sur quinze millions de se farcir une dinde, sans farce de préférence.

Dans cette ère cinématographique/télévisuelle qui rend petit à petit de plus en plus hommage au geeks – nos vrais patrons pour ainsi dire puisqu’ils maîtrisent la technologie qui ne cesse de se complexifier- on peut voir se dessiner une conclusion optimiste pour nos amis fans de Star Trek : ne vous en faites pas les gars, si Justin Bieber peut trouver une copine avec sa tronche et son style, vous pouvez devenir les rois de la saucisse en deux temps trois mouvements. Car c’est ça la fonction première du cinéma : mettre de la poudre aux yeux.

(1) : La vie sexuelle du geek se limite à sa main droite (ou gauche), aux ustensiles de cuisine de sa mère, et aux fantasmes qu’il nourrit à chaque fois qu’il regarde Le Retour du Jedi où Carrie Fisher est presque nue.

lundi 11 juillet 2011

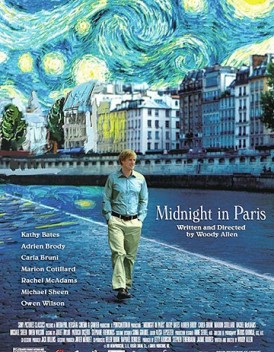

Midnight in Paris

Woody Allen entame avec fantaisie une nouvelle décennie de films, avec Midnight in Paris, une déclaration d'amour à la ville de Paris, et aux fantasmes.

Si ce nouveau film sent bon les macarons et les icônes parisiennes – comme les petits vendeurs de vieux livres, la Seine, la peinture, les artistes, les années 20 - , c'est pour le plaisir des yeux des amateurs de Woody Allen qui peuvent reprendre confiance en leur cinéaste adulé, après des années 2000 en dents de scie. En effet, si les années 2000 avaient commencé sur les chapeaux de roue avec Small Time Crooks en 2000, elles ne se sont pas terminées aussi bien avec You Will Meet a Tall Dark Stranger. La dernière décennie de Woody Allen a oscillé entre le génialissime (Match Point, le film shakespearien, un ovni dans la filmographie d'Allen, Whatever Works, une mine de sarcasme et d'humour corrosif qui pique où il faut) et le décevant (Vicky Cristina Barcelona qui sent le n'importe quoi, You Will Meet a Tall Dark Stranger ou comment avoir une belle brochette d'acteurs mais sans rien de croustillant, Scoop, la pâle imitation de ce qui a déjà été fait auparavant par Allen). On retiendra aussi les géniaux The Curse of the Jade Scorpion où Allen et Helen Hunt forment un duo hilarant, et Melinda and Melinda, un film en deux films, où on passe de la version tragique à la version comique avec ravissement.

Midnight in Paris était un pari : est-ce que Woody Allen allait concocter quelque chose de véritablement unique, en marge de ce qu'il avait déjà fait, comme il avait pu faire il y a quelques années avec Match Point et Everyone Says I Love You, par exemple?! Pari remporté avec succès : Midnight in Paris est un film savoureux, inattendu, délirant comme on l'attendait d'un Woody Allen.

Midnight in Paris est une ode à Paris, à la perception romantique que de nombreuses personnes ont de la ville. Cet hymne à la Ville Lumière peut également s'étendre aux femmes, à ces créatures sublimes qui mettent un baume exotique sur le coeur des hommes. On tombe amoureux d'une ville comme d'une femme : en la voyant, de loin, de près, en sentant sa douceur, en se délectant de sa beauté, de son sourire. Et on se sent terriblement enivré en sa compagnie qu'on recherche inlassablement.

Gil Pender, de sa condition scénariste hollywoodien, se rend avec sa future épouse Inez – et les parents de celle-ci – à Paris. Si au début tout semble presque parfait, les choses se gâtent quand Gil tombe amoureux de la ville au point de vouloir y vivre, pour le plus grand malheur d'Inez qui préfère Malibu, et surtout, lorsqu'un ami pédant d'Inez, Paul, fait son apparition. En parallèle, Gil, par hasard, après les douze coups de minuit, se retrouve dans les années 20, sa période préférée de l'histoire de Paris, y rencontre les grandes figures artistiques de l'époque, et tombe amoureux d'une femme aux antipodes d'Inez.

Mais qu'est-ce que Woody Allen a fumé pour faire ce film? On ne sait pas, et peu importe, le résultat est grandiose. Si, le jour, le personnage de Gil Pender, un type nonchalant, se trimballe avec un enthousiasme névrosé dans les rues de la capitale française en compagnie de sa délicieuse physiquement et vicieuse mentalement future épouse, la nuit, notre héros se fond dans un Paris fantasmé, fantasmant, hallucinant, halluciné, qui emporte loin de tout, à l'époque du Dada, du surréalisme, des poètes, des femmes bien habillées. Un ravissement visuel, scénaristique, comme on en avait rarement vu. L'idée de montrer un Ernest Hemingway, un Luis Buñuel, un Pablo Picasso, un F. Scott Fitzgerald, comme on ne les imaginait pas, ça, c'est une idée novatrice à mille lieues de ce qu'on pouvait sensiblement attendre.

Mais le plus du film c'est le personnage de Gil Pender. Woody Allen a encore une fois écrit son personnage principal à son image en bon Dieu créateur : les mêmes obsessions, la même nonchalance, les mêmes névroses, la même maladresse. Si Allen avait quarante ans de moins, il aurait sûrement joué Gil Pender avec toutes ses mimiques, ses attitudes hilarantes. Néanmoins, Owen Wilson livre une prestation digne de son maître lorsque ce dernier jouait encore dans ses films, il y a quelques années (sa dernière prestation était en 2006, dans Scoop). Et Wilson est d'autant plus impressionnant qu'il forme un couple parfaitement atypique avec la tyrannique Rachel McAdams (à qui les rôles de garce/pétasse vont comme un gant), et un tandem pétillant avec Marion Cotillard.

Sans vouloir en dire plus, Midnight in Paris est un des meilleurs films de Woody Allen, un des plus enthousiastes, des plus féeriques, qui plaira à tous ceux qui savent ce que c'est de tomber amoureux d'une ville, ou d'une femme.

samedi 28 mai 2011

tree of life de terrence malick

Tree of Life est l'aboutissement de trente ans de recherches, d'idées, de travail, d'une succession d'acteurs et cela se constate par la profondeur de son histoire.

De quoi parle Tree of Life? De multiples choses, comme de l'enfance, la perte d'innocence, les conflits avec le père qui sont une empreinte du complexe d'Oedipe, l'ombre de la mort, l'appréhension de la maladie, la difficulté d'être, d'évoluer.

Nous suivons Jack, nourrisson, enfant, adulte, en pleine tourmente, dans le doute, la peur, la colère, la découverte, mais également ses parents, le rapport qu'il entretient avec eux, l'intériorisation des phénomènes qu'il observe et qui le troublent, et enfin, ses liens avec ses frères.

Comme la presse l'a déjà dit, une scène plus ou moins longue du film a un air de famille avec 2001 : A Space Odyssey de Kubrick, puisqu'elle présente l'évolution de l'univers, du big-bang jusqu'aux dinosaures. Cette scène intervient logiquement dans le film, puisqu'elle suit la question de « d'où viens-tu? » que la voix-off pose à ce qu'on peut supposer être Dieu, ou la Nature, l'Univers, qui peuvent également être élevés au stade de divinité et de source de la vie.

Tout au long du film, la voix-off s'adresse à un Tu, un You, dont on ne sait pas grand-chose même si on présage assez facilement son caractère céleste, universel. Les religieux répondront qu'il s'agit de Dieu, le Dieu bienveillant qui a fait la nature et l'homme à son image*. Les athées, agnostiques, ou autres, eux, verront la divinité dans la Nature, dans l'Univers, qui nous a donné naissance.

Cette dernière interprétation est encore plus alléchante de part le fait que Malick a appelé son film « Tree of Life » (l'Arbre de (la) Vie en français), qui peut s'expliquer comme un clin d'oeil au fait que la vie provient des arbres, de la terre et non pas (directement) du ciel.

Néanmoins, Malick n'a pas envie de prendre position sur la question de l'existence du divin : il filme comme à son habitude la Nature avec grâce, réalisme, poésie, et suggère par ses plans que l'eau est aussi porteuse de divinité et d'universel que le ciel.

L'eau est d'ailleurs un symbole très important dans cette oeuvre puisqu'elle annonce la naissance (nous quittons l'eau pour naître), la mort (nous pouvons mourir dans l'eau), la purification (autre allégorie biblique : se laver les pieds), l'au-delà (vers lequel nous tendons).

Tree of Life est un film de Terrence Malick dans les règles de l'art : plans magnifiques qui confèrent une saveur particulière à l'histoire, personnages ni blancs ni noirs dans leur psychologie, scènes jamais prévisibles puisque Malick surprend fréquemment par ses choix de mise en scène et de scénario, et explosion de la beauté de la Nature. Un film de Malick c'est une déclaration d'amour à chaque arbre, chaque ruisseau, chaque goutte de pluie, chaque instant de vérité, de transcendance. Dans Tree of Life, la splendeur de la Vie gifle les rétines, subjugue et emprisonne dans l'émerveillement – ou parfois la tristesse- ceux qui regardent. Jessica Chastain, qui interprète la mère de Jack, est particulièrement mise en valeur : son sourire, son corps, sa présence étincelle, brille, est en parfaite osmose avec la beauté du Monde. Elle représente la mère Nature, celle qui attend, qui console, qui réconforte, qui adoucit les coeurs. Ce personnage est d'autant plus important qu'il contraste avec celui de Brad Pitt.

Dans une interview, Brad Pitt déclarait que Tree of Life est construit comme une succession de « moments captés », que Terrence Malick cherche, lorsqu'il est en tournage, à « saisir des instants ». Cette démarche singulière -puisque très spontanée- se ressent dans les scènes de Jack nourrisson et enfant en bas âge : à aucun instant, on a l'impression de regarder un film, c'est comme si on était devant la scène en vrai, sans les écrans, les caméras. Ces scènes, par exemple, sont des moments criants de vérité, de transcendance, au-delà du jeu et la comédie : ce sont des séquences de vie, de vraie vie. Terrence Malick s'amuse pendant deux heures à nous perdre, à nous provoquer intérieurement : est-ce du cinéma ou est-ce vrai? Qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que la vérité?

L'autre exploit de Malick, c'est de faire ressentir. Chaque goutte de sang. Chaque larme. Chaque éclat qui se propage intérieurement. Un film de Terrence Malick, ça se vit, ça se ressent.

Le jeu des acteurs est parfait, réaliste. On y croit complètement. Brad Pitt est un père de famille décevant, un homme instable, incapable de « montrer l'exemple » puisqu'il fait tout ce qu'il interdit à ses fils. Jessica Chastain est le vent caressant, la pluie douce et mélancolique, l'odeur d'une fleur, la douceur printanière, la grâce incarnée. Elle est la Mère du monde, celle qui le tient tendrement dans ses bras. Sean Penn joue furtivement (parce qu'on ne le voit presque pas, la plupart de ses scènes ont été coupées au montage) avec toute la gravité dont il peut faire preuve : son personnage erre dans l'absurdité du monde, des grandes villes, à la recherche de lui-même, du monde, de la compréhension d'une tragédie familiale. Les enfants sont émouvants, entre rires, insouciance, indignation vis-à-vis de leur père et amour fou envers leur mère. Hunter Mc Cracken est spectaculaire dans son rôle de Jack, enfant.

Les films de Terrence Malick ne sont pas pour tout le monde. Les spectateurs « lambda » diront que c'est un cinéma ennuyant, long, lent, chiant, et les initiés ou amoureux de Malick répondront qu'ils trouvent ce qu'ils viennent chercher dans un film du réalisateur : la beauté de ce qui nous entoure, l'introspection, la poésie, la magie d'un cinéaste unique.

Tree of Life est une perle, une réflexion sur la vie, la famille, le sens de la vie. En un peu plus de deux heures, nous sommes transportés dans un autre univers, terriblement réaliste et fantasmé à la fois, où l'apparent silence est lourd, bruyant. Certainement un des films incontournables de l'année à voir sur grand écran pour pleinement profiter de la magnificence du cinéma de Terrence Malick.

*Notons ici que dans sa séquence sur l'évolution, Malick s'arrête aux dinosaures, il ne présente pas l'évolution de l'homme : est-ce un choix artistique ou politique, dans le simple but d'éviter les débats sur la théorie de l'évolution?

lundi 16 mai 2011

Shining de Stanley Kubrick

« Come and play with us Danny... Forever and ever and ever. »

En 1980, le monde tremble devant Shining, le onzième long-métrage de Stanley Kubrick, adapté du roman de Stephen King. On crie au génie : l'excellent Kubrick prouve encore une fois son talent incontesté pour mettre en scène des histoires et jongler avec les genres cinématographiques, puisqu'ici, il s'est essayé au film d'horreur/fantastique.

Derrière Shining, il y a un roman du maître de l'horreur, Stephen King : une histoire de fantômes, d'un hôtel maléfique, mais également d'une famille. Séduit par le livre, Kubrick s'enferme avec Diane Johnson pour pondre un scénario gothico-dément, en gommant certains détails de l'histoire originale.

D'emblée, Kubrick sait qu'il veut absolument Jack Nicholson – qui vient de remporter l'oscar du meilleur acteur pour One Flew Over the Cuckoo's Nest- , le meilleur acteur hollywoodien de l'époque, dans le rôle de Jack Torrance, un père de famille qui devient psychotique alors qu'il séjourne avec sa femme et son fils dans un hôtel, l'Overlook, qu'ils sont censés garder pour la période hivernale. Une fois son casting bouclé avec Shelley Duvall et Danny Lloyd, Kubrick commence le tournage de son film culte, à divers endroits du globe, et ce, pour un peu moins d'un an.

La réputation de « perfectionniste chaotique emmerdeur » du réalisateur naît au cours de ce tournage éprouvant pour les acteurs qui répètent des dizaines et des dizaines de fois certaines scènes, jusqu'à l'overdose. Mais la cerise du gâteau est pour Shelley Duvall, traumatisée par Kubrick, qui, à chaque scène qu'elle tourne, se fait littéralement harceler. Dans plusieurs interviews, l'actrice ira jusqu'à déclarer que si on lui proposait de refaire Shining avec Kubrick, elle refuserait catégoriquement.

Malgré ces quelques couacs, le film est encore, même aujourd'hui, considéré comme un classique du cinéma horrifique.

Stanley Kubrick était un des meilleurs réalisateurs de tous les temps : il suffit de s'éloigner un peu de son oeuvre, et d'y revenir après moultes compositions modernes pour s'apercevoir de la virtuosité de sa filmographie. Shining, un de ses derniers films (en 1987, Full Metal Jacket, et le dernier en 1999, Eyes Wide Shut) est un des meilleurs du réalisateur, si pas un des meilleurs films de tous les temps (carrément, c'est à se demander si l'auteure de cet article n'est pas une fan de Kubrick), et, ce, voici pourquoi, exposé en trois points.

1)La réalisation

Un film de Stanley Kubrick est, de façon générale, une claque visuelle. Perfectionniste, maniaque, le réalisateur adorait travailler un plan au millimètre près. Le résultat se constate sur la pellicule : les cadrages sont méthodiques, parfaits. Avant d'être scénariste et réalisateur, Kubrick était photographe : sa passion de la photographie se ressent dans ses films, de par l'exploitation fignoleuse des images, des plans. Ceci explique cela. Une chose est certaine : les plans de Stanley Kubrick sont pareils à des photos animées : le réalisateur avait un sens de la composition que peu de réalisateurs aujourd'hui ont encore – à l'exception de Terrence Malick, Martin Scorsese, James Gray et David Lynch sans doute.

En réalisant Shining, Kubrick a donné au monde entier une petite leçon de cinéma en présentant des alternatives de plans classiques (par exemple quand Nicholson est enfermé dans le frigo et qu'il demande à sa femme de le laisser sortir), et a surpris par son habilité à raconter une histoire terrifiante, un genre auquel il ne s'était jamais auparavant essayé puisque son genre de prédilection était plutôt le drame cynique de façon générale* (Clockwork Orange, Lolita, Barry Lyndon) si l'on excepte des ovnis comme 2001: A Space Odyssey et Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.

Shining fut aussi une démonstration des capacités de la steadicam : la steadicam peut suivre de façon très fluide les comédiens, avec des mouvements harmonieux même si le caméraman marche vite. Les nombreux plans de Danny à toute vitesse dans l'hôtel, du labyrinthe dans la scène finale furent tournés avec la fameuse steadicam qui a permis de faire rentrer (un peu plus) le spectateur dans cette histoire horrifique.

Par conséquent, si encore aujourd'hui on adule Kubrick, c'est pour de bonnes raisons : ses choix – diaboliques – en termes de réalisation ont immiscé des émotions proches de la frayeur, de la panique chez les spectateurs : Shining est une oeuvre d'art, une orchestration admirable de plans qui infèrent un climat de terreur.

2)La direction d'acteurs

Shining, c'est aussi le « Jack Nicholson's show » ; une démonstration de l'étendue dramatique de l'acteur au sourire le plus machiavélique d'Hollywood. Avant Shining, la réputation de Nicholson n'était plus à faire : il était considéré comme le meilleur acteur hollywoodien, le prince des comédiens. Avec Shining, il endosse le rôle d'un père de famille ancien adepte de la bouteille qui perd les pédales après avoir commencé à garder l'hôtel Overlook. Si son interprétation est magistrale, elle est également très théâtrale. Stanley Kubrick voulait s'éloigner de la vision de Stephen King - qui trouvait beaucoup d'excuses et nuançait très fort le rôle du père-, pour faire de Jack Torrance un type fou, irresponsable et déjà psychotique à la base. De quoi donner à Nicholson un terrain de jeu, d'expérimentations. En définitive, Nicholson s'est beaucoup amusé, et a même gardé contact avec Kubrick, avec qui il parlait de projets. Ce qui n'est certes pas le cas de Shelley Duvall.

Dans le documentaire « Stanley Kubrick: A Life in Pictures », Shelley Duvall confiait avoir appris beaucoup de choses en tournant avec Kubrick, n'avoir aucun regret, mais que si on lui donnait l'opportunité de recommencer Shining dans les mêmes conditions, elle ne dirait plus oui. Stanley Kubrick a poussé à bout Shelley Duvall, l'a pressée comme un citron pendant le tournage. Etait-ce une ruse adroite du réalisateur pour faire de son actrice ce qu'il voulait faire de son personnage féminin, et ainsi, la pousser au bout, au maximum de son jeu d'actrice?

Rien n'est sûr. Quoi qu'il en soit, la prestation électrisante de Shelley Duvall en femme épuisée, apeurée, à bout de souffle, ne laisse pas indifférent.

Toujours dans « Stanley Kubrick: A Life in Pictures », elle commentait sa prestation comme difficile parce que lors du tournage, elle devait souvent courir en portant Danny Lloyd dans ses bras.

Si Kubrick a traumatisé Shelley Duvall, il a évité que tout tort soit fait au jeune Danny Lloyd ; l'enfant a passé presque un an à tourner sans savoir qu'il jouait dans un film d'horreur.

Malgré son ignorance du fond de la trame à laquelle il participait, Danny Lloyd a livré une prestation ahurissante, et aujourd'hui encore, culte.

3)L'ambiance : « All work and no play makes Jack a dull boy »

Un très bon aperçu du ton du film a été donné dans l'abominable bande-annonce d'une minute trente qui met en scène la vague de sang qui déferle devant les ascenseurs en rythme avec une musique malsaine et mystérieuse.

Notons également que la scène d'introduction du film transcende parfaitement l'idée générale de Shining : le générique du début fut composé par Wendy Carlos et Rachel Elkind, qui, firent une bonne reprise du cinquième mouvement du Dies Irae de Berlioz. Cette mise en bouche habile promet au spectateur une sacré dose d'adrénaline, et, l'impression que des forces/esprits surveillent avec malveillance le trio de personnages principaux.

Ainsi, l'entrée en la matière fait frémir, alors autant se préparer tout de suite pour un peu moins de deux heures de film pendant lesquelles nous sommes exposés à la folie, au meurtre, à des phénomènes paranormaux. Il n'y a pas un passage qui sente d'une façon ou d'une autre le bonheur, le calme, la sécurité. La situation est éternellement dangereuse, à deux doigts de devenir fatale.

Dès que Jack, le personnage principal, dit : « God, I'd give anything for a drink, I'd give my god-damned soul for just a glass of beer », les forces malfaisantes prennent le dessus sur lui, et l'enfoncent encore plus dans la démence, qui, exponentiellement, ne cesse de le ronger. D'une façon progressive, à cause de l'hôtel et de ses fantômes, Jack Torrance sombre dans la psychose, dans la schizophrénie, dans l'envie, le besoin de tuer. Cette évolution du personnage – toujours en cadence avec une musique de plus en plus lugubre – induit la peur, le malaise chez le spectateur loin d'être rassuré.

Les deux heures de Shining sont deux heures de folie, de peur, de sang, de tripes.

Les plans du film – filmés avec la steadicam et/ou non – suggèrent sans cesse que les trois personnages sont suivis (surtout Danny) et pourchassés par des esprits maléfiques, des esprits supérieurs, qui voient tout, qui peuvent même les posséder. Il n'y a plus de répit, plus d'endroit où se cacher : l'hôtel maléfique voit tout, entend tout, et peut même décider de tout.

Rajoutons à cela le sentiment de claustrophobie croissant chez le spectateur, et l'appréhension de la lumière, de la couleur blanche, car, Kubrick utilise la lumière comme source de peur : c'est celle-ci qui révèle la folie en nous, et qui dévoile les monstruosités qui veulent nous faire du mal. La lumière et les miroirs sont conducteurs de démence, d'hallucinations, de violence. Et la neige si belle, si immaculée, est un facteur d'horreur ; elle isole de tout, frustre, et enveloppe de son linceul blanc les vivants.

Shining est devenu un film culte dès sa sortie en salles : Kubrick a utilisé avec brio les éléments vitaux à l'élaboration d'un film d'horreur, comme la claustrophobie (l'hôtel isolé par la neige et les montagnes), l'utilisation de la lumière (qui montre les choses effrayantes), un endroit marqué par le passé (le passé de l'hôtel maléfique). Une chose est certaine : même si la technologie évolue et permet de tourner avec des effets spéciaux, rien ne surpassera jamais les effets mécaniques, et surtout, une histoire bien ficelée qui joue plus sur la psychologie que sur la démonstration de scènes « gore ».

Merci à Stanley Kubrick de nous avoir offert une pareille leçon de cinéma.

* : Il est un peu trivial de parler de Stanley Kubrick comme d'un réalisateur/scénariste cantonné à un seul genre de film. Pourtant, on décèle souvent les mêmes ingrédients dans ses réalisations : le thème de la violence, de la nature humaine. Tout ceci est toujours distillé avec un ton particulier, un humour cynique/sarcastique. D'où le choix de dire « drame cynique » pour le genre de film de Kubrick.

Notons également que les premiers films réalisés par Kubrick, jusqu'à Lolita en 1962, n'étaient pas entièrement sous son contrôle, puisqu'il faisait ses preuves dans l'espoir d'un jour pouvoir décider de tout et faire ce qu'il voulait.

vendredi 13 mai 2011

red riding hood, un spin-off de twilight

En 2008, Hollywood a compris quelque chose que toute organisation commerciale doit savoir : les adolescent(e)s sont une pompe à fric. Ils peuvent faire de certains produits des mines d'or : que ce soit les sacs Eastpack, les chaussures Converse, il suffit d'un peu de pub et tout marche, tout se vend, pour qu'au final l'argent tombe dans les bras des investisseurs, ivres et écrasés sous le poids des billets verts. L'industrie du cinéma fonctionne de la même façon : il faut tomber sur un filon à exploiter, du film d'action lourdingue à la comédie sentimentale à deux francs, quel qu'en soit le prix, les bénéfices surpasseront largement les coûts occasionnés. Donc, en 2008, Warner Bros s'est frotté les mains avec malice en voyant les chiffres du premier Twilight auquel le géant du cinéma croyait sans y croire véritablement.

En 2011, Warner Bros se frotte toujours les mains (avec de la lotion antiseptique cette fois-ci, la faute à la grippe porcine) : Twilight et Harry Potter lui rapportent de quoi se faire de vieux os à Dubaï, dans la suite présidentielle du Hilton. Le seul bémol dans l'histoire c'est que les deux sagas touchent à leur fin, et que donc, elles ne rapporteront plus autant d'argent dans les années à venir, il ne faut pas avoir pris de cours de Logique pour le deviner. Cela dit, Warner Bros ne s'en fait pas du tout pour son pactole : des scénaristes hyper entraînés peuvent toujours calquer Twilight, et faire mouiller en deux images « chaudes » les adolescentes scotchées à leurs fauteuils, par exemple, en écrivant Red Riding Hood (Chaperon Rouge en français). Vous n'y croyez pas? Laissez-vous convaincre alors.

Red Riding Hood est à Twilight ce que la famille royale anglaise est aux services en porcelaine à l'effigie des futurs mariés pour les mariages princiers. La base de l'histoire de Red Riding Hood est la même que celle de Twilight : une fille qui rêve du prince charmant (ou d'un ailleurs) est aux prises avec deux garçons : celui à qui elle veut donner son string usagé, et l'autre avec qui elle doit obligatoirement se marier, oh putain, zut, merci les vieux. La copie est même encore pire vu que la réalisatrice du film, Catherine Hardwicke, est aussi la réalisatrice du premier Twilight, et Billy Burke joue encore le père de l'héroïne, ici blonde, faut pas non plus que les nunuches peu subtiles qui vont voir le film comprennent qu'il s'agit juste d'une nouvelle version de Twilight.

La seule différence entre les deux films, c'est que la bande-annonce de Red Riding Hood essaye de miser plus sur l'enquête, l'ambiance, l'esthétique, tout en nous gratifiant de quelques images "sensuelles". Bien entendu, la presse avait aussi vu une différence avec Twilight de taille : des scènes langoureuses, limite érotiques. Il n'en est absolument rien en pratique, la méchante publicité mensongère ; même pas une paire de fesses, une paire de seins ou l'évocation d'un coït interrompu ; Red Riding Hood est donc aussi virginal que son grand-frère, Twilight, avec un choix cornélien à la clef pour une héroïne qui devrait se faire dévorer par une horde de larves vaginales, ça nous changerait.

Même les deux prétendants au coeur de Valérie (Amanda Seyfried) sont des stéréotypes ambulants, des versions vanille, light ou zero de Twilight : entre le rebelle musclé aux cheveux noirs (qui est directement suspecté par le spectateur d'être un loup-garou, comme c'est habile) et le "beau gosse" qui ressemble à un anglais "prince charming" (Edward version humain), on côtoie la bouse de ce qui se fait en matière de scénario. Les altercations entre les deux jeunes hommes rappellent sans difficulté ce qui a déjà été vu dans le film sur les vampires végétariens qui posent sur suicide girls.

Ah pardon, je me trompe d'article. Dommage.

Poussons même la perversité jusqu'à comparer une des affiches de Red Riding Hood avec celle du second volet de Twilight : les trois protagonistes sont placés exactement au même endroit : à droite pour la fille, le rebelle au milieu avec la même pose, et l'anglais coincé du cul à gauche. Et tout ce petit monde fait la même gueule, et, à part celui du centre qui est vraiment mis de la même façon sur les deux affiches, les deux autres occupent une position qui ressemble vaguement à celle de l'autre affiche.

Est-ce que Warner Bros nous prend pour des cons?

Le principe de Red Riding Hood est donc « on prend des personnes différentes, et on refait à peu près la même chose que ce qui fait gagner du fric : une histoire pour adolescentes, avec une dose de frisson, et un rien de scénario, mais juste pour ceux qui accompagnent, pour qu'ils se demandent qui est le loup ». Si le film innove par rapport à Twilight - qui n'est qu'une démonstration de mièvrerie pré-pubère -, c'est en insérant cette histoire de loups-garous assoiffés de sang qui donne l'impression de se retrouver dans une partie des Loups-garous de Thiercelieux.

Passé ce détail positif, c'est le néant.

Scénario dépourvu d'une quelconque intelligence puisqu'on mise sur les sentiments godiches, réalisation minable pour les trente premières minutes (même un étudiant en médecine vétérinaire aurait fait mieux, on parie?) où des plans moches/insipides/peu travaillés/sans logique/triviaux se succèdent, beaucoup d'humour sans doute involontaire, la faute à la nullité du scénario et de la mise en scène, et des acteurs déplorables à l'exception de Gary Oldman et de Julie Christie. C'est à se demander ce qu'ils sont d'ailleurs venus faire dans ce pétrin burlesque. Amanda Seyfried n'a pas encore eu l'opportunité de nous montrer son talent, et ce n'est pas dans ce film qu'elle va le faire. Dès le générique, elle sombre dans la « construction » d'un personnage pour lequel personne n'a envie de se prendre d'affection (ou pour simplifier disons les choses clairement : si au pire, on ne peut pas compatir, qu'on puisse fantasmer, et bien non en définitive).

Voici donc un spin-off de Twilight, les vampires en moins, les loups en plus grand nombre, Amanda Seyfried plus tarte que d'habitude, et toujours pas de sexe, putain.

mercredi 27 avril 2011

Source Code

Source Code est un des films à suivre de ce premier semestre de l'année 2011. Sous ses airs de méga thriller blockbuster voulant ressembler à Inception ou à d'autres du genre, il déroute, parce que justement, il n'est rien de tout cela. Derrière les « scènes d'actions » - un peu « cheap » -, il cache des messages fort intéressants sur l'humanité, sur ce que nous sommes, vers où nous allons, la place des illusions dans notre vie, et la manière dont nous abordons le caractère absurde de l'existence.

A la tête de Source Code, il y a un réalisateur extraordinaire, un nom pas encore connu du grand public : Duncan Jones (le fils de David Bowie dans la vie de tous les jours). S'il est peu connu, c'est parce que son premier long-métrage, Moon, est resté anonyme en territoire français/belge, sauf pour la sortie DVD. Et pourtant, les anglais et les américains ont pu profiter d'un Sam Rockwell très en forme (du point de vue du jeu d'acteur) et d'une histoire hallucinante. Pour Source Code, la formule est à peu près la même : un acteur principal – Jake Gyllenhaal - qui porte le film sur ses épaules (même s'il est épaulé par une émouvante Vera Farmiga et une charmante Michelle Monaghan) et qui évolue dans un univers absurde, désarticulé, cyclique. Parfait pour faire sombrer le spectateur dans une spirale métaphysique.

L'histoire de Source Code peut se résumer très vite, pour éviter de gâcher le plaisir de ceux qui le verront plus tard : un soldat américain, Colter Stevens, est chargé d'une mission périlleuse : découvrir qui est derrière l'explosion d'un train à Chicago, en revivant, à plusieurs reprises, les huit minutes avant la catastrophe jusqu'à ce qu'un coupable soit trouvé pour éviter qu'il récidive plus tard en faisant exploser Chicago.

Ce court résumé sous-entend qu'il s'agit d'un thriller haletant qui emmènera Jake Gyllenhaal au bout de la peur. En réalité, l'action n'a pas une grande place dans Source Code. Il règne un suspens en permanence puisque la grande question du spectateur demeure « Est-ce que Colter Stevens réussira-t-il à trouver le terroriste? », mais au travers du parcours du combattant, il y a aussi des rencontres, des pistes de réflexion : pourquoi Colter Stevens ne se souvient-il pas de son enrôlement dans cette mission? Pourquoi ne le laisse-t-on pas parler à son père? Quelle place laisser à l'homme dans un système qui semble prendre contrôle de tout, et surtout de l'homme?

Source Code est également un film sur l'absurde. Colter Stevens, en se retrouvant à chaque fois dans les huit minutes cruciales précédant l'explosion, est amené à revivre les mêmes scènes éternellement, en boucle, comme dans un disque griffé ; le compostage de son ticket, la discussion de sa voisine, l'arrêt du train avec les mêmes individus qui rentrent, qui sortent. Un cycle sans fin de questions, de gestes répétitifs/répétés qui mènent à l'absurde. Et ces huit minutes sont courtes. Chronométrées. Il faut trouver des solutions de plus en plus tactiques et folles pour approcher de la réalité qui permettra à Colter Stevens d'appeler son père, sa seule raison de persévérer dans son enquête.

La place que l'homme occupe dans l'organisation qui utilise Colter Stevens est même dérisoire : on appâte l'homme avec des promesses pour mieux pouvoir exploiter ce qu'on a besoin chez lui. Ce dont l'organisation a besoin chez Colter Stevens? Vous le saurez en voyant le film. La seule chose qu'on peut révéler ici, c'est le fait que la conclusion sur Colter Stevens est navrante, triste. L'homme n'est plus qu'un moyen d'obtenir quelque chose, il n'est plus que considéré comme un objet, sans attache. C'est d'ailleurs aussi la conclusion du précédent film de Jones, Moon.

Duncan Jones a fait très fort avec Moon, en 2009. Il a montré qu'il avait des idées, une patte certaine. Avec Source Code, on passe à un niveau supérieur : sa réalisation parfaite pour le genre sci-fi/thriller donne une claque au spectateur : le film a beaucoup de rythme (alors que Moon était plus posé), ou en tout cas, juste assez pour ne pas essouffler ou endormir, une base scénaristique du tonnerre, et Jake Gyllenhaal comme on voudrait plus souvent le voir, surtout après le médiocre Prince of Persia.

Si Source Code traite de la façon dont nous intégrons les illusions dans notre quotidien, ou jouons sur elles, avec elles, on ne peut pas dire que le film en est une : entre peur, scepticisme, pessimisme, déshumanisation, catastrophe terroriste et place de l'humain dans un monde high-tech, Duncan Jones prouve à nouveau qu'il est un réalisateur à suivre.

jeudi 3 mars 2011

shortcuts2

True Grit des frères (Karamazov) Coen

True Grit est le remake du film de Henry Hathaway (sorti en 1969, avec John Wayne, Robert Duvall, Dennis Hopper), mais aussi une relecture du roman d'où le film est tiré.

Jeff Bridges, aka the Dude pour les fans des Coen, campe le rôle autrefois joué par John Wayne : celui d'un homme solitaire, bourré, et rude en apparence.

Les seconds rôles sont assurés par Matt Damon en bon justicier, Josh Brolin en salopard de première, et Barry Pepper en chef de gang : un putain de casting pour un film immense.

True Grit est un western à l'ancienne (mais avec les moyens d'aujourd'hui), cocasse, cynique, et l'occasion de se faire remarquer pour la petite Hailee Steinfeld, parfaite dans le rôle d'une jeune fille qui cherche à venger son père en sollicitant l'aide d'un marshal « avec du cran ».

Les frères Coen sont les surdoués du cinéma : ils ont le don de s'atteler à n'importe quel genre de film et d'épater le public par leur maîtrise des codes, des règles, de la magie du septième art. On reconnait bien leur patte dans True Grit, avec leur humour omniprésent et leur souci du détail.

Raiponce de Byron Howard et Nathan Greno

La grande question que les studios Disney se posaient avant de faire Raiponce était la suivante : est-ce que les studios Disney pouvaient créer une oeuvre originale, à la cheville de ce que Pixar a l'habitude de faire?

La réponse à cette question est oui, un grand oui : visuellement, ce dernier opus de Disney est très travaillé, et véritablement beau, certaines scènes sont vraiment bluffantes et féeriques. Le personnage de Raiponce n'échappe pas à l'attitude Disney : c'est une princesse, mais elle ne le sait pas, est « mignonne », et pourtant, elle n'est pas (trop) gaga (dans le sens premier, pas dans le sens de la chanteuse ovni).

Disney peut toujours bien nous surprendre, heureusement. Raiponce est un dessin-animé très drôle, humoristique à souhait, et d'une qualité esthétique non-négligeable.

lundi 28 février 2011

Black Swan

Un peu plus de deux ans après The Wrestler, Darren Aronofsky signe son retour avec Black Swan, un thriller psychologique – voire psychanalytique- inspiré du film "Le locataire" de Polanski et de la nouvelle "le Double" de Dostoïevski.

Nina (Natalie Portman), une ballerine de la New York City Ballet Company, commence à perdre la tête lorsqu'une nouvelle danseuse fraîchement arrivée de San Fransisco, Lily (Mila Kunis), débarque dans la troupe. La paranoïa s'installe de façon plus intense et plus effrayante lorsqu'elle décroche – pour une raison un peu nébuleuse – le rôle de la Reine des Cygnes dans la nouvelle version du Lac des Cygnes de Thomas (Vincent Cassel).

On a beaucoup insisté – que ce soit dans les reviews ou dans la bande-annonce du film – sur le fait que Black Swan est avant tout une représentation du "double" de "l'autre", des deux faces d'une même personne. Bien entendu, cette vision tient la route : Nina, le personnage principal, est rongée par l'apparition de Lily dans sa vie, à un point frôlant l'obsession morbide et la jalousie.

En devenant la Reine des Cygnes, Nina intègre parfaitement son rôle mentalement, puisqu'elle s'imagine être réellement un cygne, le Cygne Blanc, effrayé par sa rivale noire.

Le film joue énormément sur les contrastes, d'abord sur les zones d'ombres et de lumières : dans la première scène (qui est en fait un rêve), Nina danse en tant que Cygne Blanc, seule, puis, avec Von Rothbart, le sorcier qui l'a transformée en cygne. La scène est faite uniquement d'ombre (noire) et de lumière (blanche), entre les deux tendances, l'une étant le Cygne Blanc, l'autre le Cygne Noir.

Les autres nuances du film sont surtout entre Nina et Lily ; l'une est virginale, pure, vêtue de rose, de blanc, de couleurs douces et pastels, alors que l'autre est passionnée, libre, et habillée de noir.

Des symboles récurrents de ce thème du double/du contraste sont les miroirs : ils apparaissent à de nombreux moments importants du film, pour avertir le spectateur qu'on passe à une scène fantasmée ou non.

Passé un certain moment du film, la grande question apparaît : est-ce que Lily existe réellement ou est-elle le fruit de l'imagination (ou de l'exagération) de Nina?

Cette conception du double dans le film est certes intéressante, mais ne suffit pas à parler de l'histoire, parce qu'au final, ce n'est pas cet aspect dichotomique – très souvent utilisé dans le cinéma par exemple dans Fight Club – qui domine toute l'oeuvre : ce qui transcende le plus, c'est le caractère psychanalytique de l'histoire.

Quand Freud créa la psychanalyse, pour expliquer de nombreux comportements, il recourut aux mythes, qu'il revisita. Black Swan est une relecture de l'histoire du Lac des Cygnes, transposée à l'histoire de Nina : le Cygne Blanc et le prince s'aiment, mais le Cygne Noir, qui ressemble à s'y méprendre au Cygne Blanc, séduit le prince, pour empêcher le Cygne Blanc d'être sauvé par l'amour du prince. Au final, le Cygne Blanc se suicide.

Mais la psychanalyse (du temps de Freud) n'est pas qu'un ensemble de mythes, c'est également une multitude de symboles à interpréter. Et Andres Heinz, Mark Heyman, John McLaughlin et Darren Aronofsky s'en donnent à coeur joie : il y a deux grilles d'interprétation du film : la première est la psychose grandissante d'une jeune femme surmenée, exaltée et rendue folle par le rôle dont elle rêvait, et la deuxième interprétation est la perte de la virginité d'une jeune femme. Le film est entièrement codé sur base de cet évènement : la seule chose que Nina attend, c'est sa sexualité.

Dès le début du film, Nina apparaît comme asexuée : elle est maniaque du contrôle, vit avec sa mère, dort dans une chambre blanche et rose remplie de peluches. Dans la première scène du film où elle rêve de danser le Lac des Cygnes, il y a un sous-entendu sur le désir de la vierge de rencontrer l'homme, le démon, le sorcier, qui va lui enlever sa part de Cygne Blanc, d'innocence.

La seule passion à laquelle s'adonne Nina (et encore, avec une modération virginale), c'est la danse. Après l'avoir engagée pour jouer la Reine des Cygnes, Thomas lui fait même ce reproche : elle n'est capable que d'interpréter le Cygne Blanc, il n'arrive pas à la voir en Cygne Noir (qui symbolise la sensualité, la sexualité). La jeune femme commence à se consumer de l'intérieur, à tomber dans la folie, dans l'attente de l'acte sexuel, qui devrait la libérer, la transformer en Cygne Noir. Et tout au long du film, les signes apparaissent : elle connaît les préliminaires, fantasme sur l'acte, se prépare entièrement pour ce dernier, et attend, n'attend que ça. Bien sûr, la dernière scène du film symbolise parfaitement le passage à l'acte : Nina perd son innocence, sa virginité, son duvet de petit Cygne Blanc, et se transforme en Cygne Noir. Et bien sûr, comme dans toute perte d'hymen, il y a du sang.

Savez-vous que lorsqu'il composait le Lac des Cygnes, Tchaïkovski réprimait ses tendances homosexuelles et qu'on peut objectivement considérer que cette oeuvre parle des désirs interdits, tabous?

Dès la première scène où Nina aperçoit Lily, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas que de jalousie, de haine, d'envie, mais également d'un désir foudroyant, fulgurant. Nina désire être Lily, la posséder, la pénétrer, se faire dévorer par elle. Un insatiable appétit pour le Cygne Noir. Le Cygne Blanc veut devenir le Cygne Noir, ne faire plus qu'un avec lui. C'est par Lily que la libido s'empare de Nina.

Outre le symbole de la virginité qu'on aspire à perdre, il y a l'attirance envers quelqu'un du même sexe qu'on essaye à tout prix de refouler. Ce refoulement s'exprime dans la jalousie, dans la peur que Nina éprouve vis-à-vis de Lily.

Black Swan est (peut-être) un clin d'oeil à Hollywood : au début du film, Beth (jouée par Winona Ryder) est la star, la vedette de la troupe : son visage est sur les affiches qui peuplent les murs de la New York City Ballet Company. Après la nomination de Nina dans le rôle de la Reine des Cygnes, Beth est remerciée par Thomas et doit prendre sa retraite à la fin de l'année, ce qui ne se passe pas sans encombres. L'ombre de Beth ne plane plus très longtemps puisqu'elle a un accident de voiture qui la propulse à l'hôpital. Nina, en véritable admiratrice de Beth, est touchée par la déchéance de la femme à qui elle s'identifiait.

Winona Ryder, il y a vingt ans, était une star : son visage était sur toutes les affiches.

Depuis qu'elle a eu, il y a un peu moins de dix ans, des problèmes de cleptomanie, c'est comme si elle n'existait plus pour Hollywood. Dans Black Swan, ce n'est pas la faute d'un trouble psychologique si Beth est rayée de la liste des étoiles, c'est simplement parce qu'elle est "trop vieille", qu'elle "approche de la ménopause" selon quelques mauvaises langues. A Hollywood, les actrices doivent rester jeunes et belles, parce qu'une fois qu'elles sont vieilles, il n'y a plus rien pour elles. Et même si les exceptions existent – Meryl Streep, Annette Bening, pour ne citer qu'elles – il est rare qu'une actrice puisse persister dans des rôles intéressants, dignes d'elle.

Darren Aronofsky a commencé à envisager Black Swan, en 2000. Et pourtant, la production du film ne s'est pas lancée avant 2008-2009. Si Black Swan a eu besoin d'une telle maturation, c'est dans un souci du détail, si précieux à Aronofsky. En plus, Natalie Portman s'est entraînée pendant cinq mois, à raison de six jours par semaine, pendant cinq heures, pour nous faire croire qu'elle pourrait être une vraie ballerine : le résultat est étincelant sur la pellicule : l'actrice, en plus d'être une Nina effrayée/effrayante est une ballerine gracieuse.

Black Swan est un film dans la lignée de Pi (le thème de la paranoïa, des saignements) et de The Wrestler (l'abandon de tout au profit de son art) : les films d'Aronofsky parlent souvent du fait de se sacrifier pour ce qui nous anime, que ce soit bon ou mauvais : dans Requiem for a Dream, les protagonistes se bousillent pour la drogue, dans the Fountain, Tommy ne vit plus que pour trouver un remède pour sauver sa femme plutôt que d'accepter sa mort et de passer quelques derniers moments avec elle. Dans Black Swan, Nina se laisse porter par la perspective de la représentation finale qui importe plus que tout, même si elle peut y laisser sa santé mentale, physique, son âme.

La presse a souvent évoqué le fait que Black Swan est un versant féminin de The Wrestler, ce qui n'est pas faux, mais qu'il faut nuancer : dans Black Swan, Nina est au début de sa carrière, alors que dans The Wrestler, Randy "The Ram" est un has been qui traîne son passé derrière lui. L'autre grande différence entre les personnages principaux est la suivante : Black Swan est une histoire de déconstruction, de perte de soi tandis que dans The Wrestler, Randy est en reconstruction : il se recherche, veut recoller les pièces du puzzle de sa vie. Le véritable point commun entre les films est dans leur conclusion : pour son "art", on peut aller jusque dans la mort, la souffrance n'est qu'un moyen d'atteindre la perfection.

Aronofsky éclipse sa performance de réalisateur fort discutée – à cause de sa caméra qui rend épileptique - au profit de la prestation hallucinée/hallucinante de Natalie Portman : la jeune femme porte sur ses frêles épaules (néanmoins musclées pour le film) le film, transcende parfaitement la schizophrénie, les deux cygnes. Comme il a déjà été explicité dans cet article, Portman ne se contente pas d'offrir une performance d'actrice, mais aussi, une performance de danseuse (qui a été très peu doublée) : un déploiement de grâce, de charme, d'élégance.

Pour revenir à la réalisation d'Aronofsky, elle n'est certes pas agréable, puisque les images bougent à une vitesse ahurissante, ne laissant pas le temps de reprendre son souffle, mais, est néanmoins justifiée : Black Swan est une histoire de fantasme, de désir, de folie, de perte de soi : il est donc légitime que la caméra agisse comme une dératée.

Black Swan est une fable noire bourrée de symboles psychanalytiques, entre réalité et fantasme. Et le meilleur rôle de Natalie Portman.

dimanche 20 février 2011

the social network by fincher

Pourquoi The Social Network a(vait) tout pour être un grand film :

1)L'histoire d'un génie qui fait un film génial

Bon, avec The Social Network, on ne part pas de rien : voici l'ascension d'un surdoué intellectuel et sous-doué émotionnel dans un univers ambitieux.

Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de facebook, même ta grand-mère, et pourtant, on ne connait pas spécialement la genèse du réseau social. Problème résolu en deux heures fascinantes de tous points de vue : même si l'histoire de Mark Zuckerberg a été quelque peu romancée, elle dégage une énergie, une curiosité qui empêche de détourner la tête de l'écran. L'histoire n'est pas linéaire, mais entre-coupée de passages de Zuckerberg en procès, histoire de rendre le spectateur impatient de savoir le fin mot de l'histoire. Des procédés cinématographiques brillants pour un personnage principal très futé qui ne laisse pas indifférent.

2)Les dessous de Harvard

Harvard a la réputation d'être la meilleure université au monde. L'établissement a également la réputation d'être constituée de la crème de la crème, le gratin des futurs diplômés, et le best of des meilleurs professeurs au monde. Mais finalement, Harvard n'est pour nous, communs des mortels, qu'une image lointaine aperçue de temps à autres dans des films, et dans la bouche de nos professeurs (James Day, si tu me lis). The Social Network n'est pas un film sur Harvard, non, sur un de ses étudiants, mais nous avons une vue globale de l'université : les « cercles » (comme nous les appelons en Belgique) sont remplacés par des fraternités, ainsi que des « final clubs » (des communautés très select pour le top du top des étudiants). Notons également que le prestige de l'université est souligné de diverses façons.

De cette petite vue d'Harvard nous retiendrons surtout la faune : entre les athlètes-gosses-de-riches qui se proclament « gentlemen d'Harvard », les geeks/nerds loseux en matière de sexe, les nouveaux riches, et les gens presque normaux qu'on ne voit pas, l'animation n'est pas rare sur le campus.

3)Une scène d'intro qui annonce tout, qui casse la baraque

David Fincher envoie la sauce dans la première scène : réalisation certes classique, mais le tournis est là : l'esthétique est à pleurer, les personnages géniaux, et on se perd vite dans les premiers mots de Zuckerberg. Et pourtant, dans ces petites cinq premières minutes, presque tout le propos du film est dit : pourquoi Zuckerberg fera facebook (mais d'abord facemash), quel est son rapport avec le monde, ceux qui l'entourent, et pourquoi il va tout foirer. « Tout foirer » que vous allez répéter en lisant cette phrase, et en ne comprenant pas pourquoi je l'ai écrite, puisque facebook pèse des milliards de dollars et que le petit Zuckerberg n'a plus aucun problème d'argent, c'est sûr. Le célèbre informaticien va tout réussir d'un point de vue professionnel, mais pour ce qui est de sa vie privée, c'est une autre musique.

La scène d'introduction de The Social Network est carrément énorme parce qu'elle nous dresse un putain de portrait du personnage principal et expose -sous forme de sous-entendus – ses motivations. C'est une mise en bouche parfaitement maîtrisée.

4)David Fincher is the master

Depuis Benjamin Button, on l'entendait de pied ferme le petit Fincher. Il faut dire que ce dernier film avait un goût de trop peu d'un point de vue scénaristique, et de trop pour sa durée; si Fincher avait été capable de créer un univers visuel dément et un romantisme agréable, il nous avait perdus dans de longues séquences parfois ou souvent inutiles.

Si l'on excepte cet opus, Fincher a foutu des claques aux cinéphiles : Fight Club puait le mal barré, le malsain, Zodiac diffusait une angoisse monstrueuse par intraveineuse, Seven pétrifiait par sa conclusion, Alien 3 était une perle rare du cinéma science-fiction/horreur, Panic Room rendait Jodie Foster différente de ses précédents rôles.

Fincher a une réputation bien établie : c'est un réalisateur doué, zélé, et prêt à prendre des risques. Des risques, il en prend dans The Social Network : et même si le film n'est pas vraiment « son » style – puisqu'il ne touche pas au film à suspens- on décèle la patte de l'américain, son talent de conteur d'images, ses plans renversants, sa capacité à dépeindre une histoire intéressante.

The Social Network a beau avoir un bien beau scénario, mais, sans Fincher, la mayonnaise n'aurait pas pris.

5)Des acteurs comme on devrait en voir plus

Jesse Eisenberg est un petit nouveau, sa filmographie n'étant pas bien grande. A part The Social Network, il n'est connu que pour avoir joué dans Adventureland et Zombieland (remarquons la redondance). Sa prestation spectaculaire a été saluée par la critique, et les nominations et récompenses pleuvent sur sa tête. La raison? Il est dément. Il devient geek, nerd, surdoué, à l'ouest, joue comme on ne joue plus : il est Mark Zuckerberg. Impossible en le voyant jouer de repenser à ses autres films tant ce dernier rôle surpasse tous les autres, efface tout pour apparaître comme une révélation : Eisenberg est un putain d'acteur.

Dans les seconds rôles, il y a beaucoup de révélations : d'abord, Andrew Garfield, le futur (nouveau) spiderman, en meilleur ami bafoué, honnête, et bien baisé dans l'histoire. Justin Timberlake, l'ancien idole des adolescentes, joue Sean Parker, et arrive à réellement convaincre dans ce rôle parano, beau parleur.

Voilà ce qui est génial avec The Social Network : un casting grandiose, parfait, aussi bien dans les grands rôles que dans les petits.

jeudi 10 février 2011

le vieux fusil

Le cinéma français peut se targuer d’avoir dans ses grands classiques un film comme « Le Vieux Fusil » : une œuvre originale, portée par une interprétation magistrale d’un feu Philippe Noiret au comble de son talent, en 1975.

L’histoire du Vieux Fusil s’inspire d’un fait historique tragique qui a fait plus de six-cent victimes dans le Limousin, en 1944, à Oradour-sur-Glane. Sur base de ce fait, une histoire a été brodée pour permettre au personnage de Noiret de sombrer dans une vengeance aussi glacée que chronométrée : au nom de son amour perdu, Julien, l’homme que Noiret interprète, se prête au même jeu que les nazis : celui de la tuerie cruelle, silencieuse, en apparence arbitraire.

Si cette première approche de l’œuvre cinématographique peut sembler limitée à la modalité du meurtre méthodique, cela ne suffit pas à rendre compte du film, qui, dans son entièreté, respire, pourtant, l’amour, la passion, la tranquillité.

La réalisation mélancolique de Robert Enrico et le montage excellent d’Eva Zora forment un duo formidable qui laisse transparaître cette existence discrète et heureuse d'avant le drame qui renversera tout.

Soulignons aussi le couple touchant formé par Philippe Noiret et Romy Schneider, qui, incarnent à l’écran, avec grâce, et sensibilité les héros tragiques d'une histoire funeste.

Le Vieux Fusil n’est pas qu’une énième histoire sur un drame de la seconde guerre mondiale, et encore moins une représentation de la vengeance chez un homme ordinaire ébranlé par des circonstances extraordinaires : le film est une ode à l’amour, une ode à Clara, la femme que Julien aime de tout son cœur. Attention, le Vieux Fusil n’est nulle tirade niaise sur les pâquerettes : c’est l’histoire d’amour de deux personnes « banales » - dans le sens où il s’agit de deux humains qui aspirent à la paix, le calme, la vie tendre – , malheureusement séparées par des évènements dramatiques et barbares.

Il y a tant d’amour dans le film, que le spectateur se sent lui-même submergé par tant d’émotions, de souvenirs trempés de mélancolie. Il est naturel, sensé, que Julien et Clara seront séparés, leur couple déchiré par un deuil carnassier qui poussera Julien à retrouver le vieux fusil, son vieux fusil, qui lui servira à éliminer chacun des salauds qui l’a privé de sa femme. Dans ces moments de vengeance, de colère, de tristesse infinie, des instants du passé surgissent et rappellent à Julien pourquoi il aimait Clara, pourquoi sa peine est démesurée, et pourquoi il est juste d’annihiler ceux qui – sans s’en rendre compte – ont abattu les murs de son bonheur.

Le film est une succession de dualités : le présent et le passé se mélangent constamment ; on passe de l’un à l’autre, d’une façon logique et structurée qui permet au spectateur de ne pas être perdu dans l’histoire. Le passé se matérialise par l’introspection de Julien, dès le moment où il imagine ce qui a pu arriver à sa bien-aimée. Le massacre qui prend suite dérive donc de l’imagination de Julien : Julien se représente, difficilement, tragiquement, ce qui a pu arriver à Clara.

Et du cadavre de Clara éclot le souhait de retrouver le vieux fusil. Mais à chaque mouvement, à chaque étape franchie, à chaque nazi tué, Clara apparaît. L’observateur externe rencontre, au début du film, en chair et en os, vivante, étincelante, Clara, qui s’anime, et qui se perd sur un arrêt sur image horrifique, avant de se réanimer, sous nos yeux ébahis, en souvenir ensorcelant, rappelant que la vie vaut la peine d’être vécue. Même dans l’absurdité de la situation – le massacre du village, de sa fille, de Clara – les images qui hantent Julien suggère que sa vie valait la peine d’être vécue, d’être consommée, d’être exaltée : à chaque coup de feu, c’est une preuve de plus qu’on a pris à un homme ce qu’il avait de plus cher : l’amour, la tranquillité.

Le tranquillité disparaît le temps d’un instant dans la vie de Julien : le temps de prendre les armes. Et finalement, elle ne se dévoile que dans des séquences souvenirs. La première image et la dernière image du Vieux Fusil sont un clin d'oeil à cette tranquillité, à ce bonheur incommensurable qu'un homme a perdu : sa femme, sa fille, leur vie de douceur, de tendresse, de calme, de bonheur. Adieu le bonheur.

Un mot peut résumer le film : Passion. La passion qui commence le jour de la rencontre entre Clara et Julien, et qui prend toute sa signification quand Julien, après avoir pleuré, et cassé quelques objets se reprend et s'abandonne à la vengeance. Nous ne quittons jamais cette passion, cette flamme éternelle qui anime l'être de Julien. Même si le personnage semble nonchalant, il est véritablement exalté par ce coup de foudre qui l'a transformé en l'époux de Clara.

Le Vieux Fusil est un film qui emporte, qui ne laisse pas de répit, qui se savoure tristement. Certaines images sont très dures, et on ne peut qu'acclamer l'ingéniosité de l'équipe des effets spéciaux, qui, pour un film des années septante, a fait dans le réaliste.

Du point de vue des acteurs, Philippe Noiret fut couronné d'un César pour son interprétation magistrale, détonante de Julien. Romy Schneider est divine, son léger accent allemand lui donnant un petit charme exotique, alors que son visage est d'une beauté resplendissante, naturelle, douce. La voir à l'écran fend le coeur tant le personnage de Clara est une mine d'or, un mystère, une déchirure intérieure qui ne laisse pas indifférent. La cerise sur le gâteau de ce chef d'oeuvre du septième art est la musique inoubliable composée par François de Roubaix, entre mélancolie et bonheur. Une ode à la tranquillité loin de l'horreur de la guerre, à l'amour simple mais passionné, à la vie. Parce que même si le Vieux Fusil est une histoire de morts, c'est également une ode à la vie, au plaisir que procure l'amour, l'être aimé.

mardi 1 février 2011

ces emmerdeurs de newbies

Nous allons aujourd'hui parler d'un phénomène observable aussi bien dans le domaine cinématographique, que dans le musical, et dans le monde geek/nerd : c'est l'apogée des newbies qui nous envahissent à coups de réflexions stupides et d'ignorance. Dans le monde du cinéma, nous avons eu droit, dernièrement, à pas mal de gros cartons, que ce soit Avatar en décembre 2009, et Inception en juillet 2010. Et ces cartons riment avec newbies : des nouvelles générations de newbies, de nouveaux so-called cinéphiles ont vu le jour. Pour le plus grand malheur des autres, nous, les vieux de la vieille.

Avatar, le « superbe » film de Cameron était une pompe à fric qui a visiblement submergé (comme le Titanic?) émotionnellement le monde entier, selon certains. Le film avait une jolie forme, mais pas de fond. Tous ceux qui ont gloussé de plaisir à la sortie de la salle en s'écriant que Cameron était au génie ce que Sarkozy était à la taille small n'ont pas vraiment révisé leurs classiques avant d'aller voir le film : en effet, si avant d'avoir vu Avatar, vous vous souveniez très bien de Pocahontas de Disney, de Terrence Malick et de son The New World, et de Dances with Wolves de Costner, l'émerveillement était moindre. Cameron traîne derrière lui de meilleurs films intemporels que Titanic et Avatar : Abyss, le second Alien, et les deux Terminator.

En définitive, Avatar a fait naître bien des passions, et Inception en 2010 a terminé le travail : même si Batman : The Dark Knight a rapporté autant de billets verts que le nouveau body slim minceur de Sanscervelleetsanscellulite, le succès de ce deuxième opus de Batman n'est pas arrivé à la cheville de la tornade Inception. Dans les faits, Inception a fait le même effet qu'Avatar niveau intensité : les spectateurs sortaient de la salle de cinéma en se demandant où était le sacrum du chat domestique, et pourquoi la toupie ne s'était pas arrêtée, ou, au contraire, avait-elle décrit un arrêt possible à la fin?! La génération de newbies nés du visionnage d'Inception avait vu avant The Dark Knight, et peut-être Batman Begins et, The Prestige, à la télévision, sans faire attention la première fois. Ils n'ont pas ressenti d'attente, début 2007, par rapport à la sortie du Prestige au cinéma. Ils n'ont vu Carrie-Anne Moss que dans Matrix ou dans Chocolat, ils ne savaient même pas (et ne savent peut-être toujours pas) qu'elle a joué dans Memento. Insomnia pourrait sembler, à première vue, pour eux, un film d'horreur. Les newbies parlent d'Inception comme le chef d'oeuvre du cinéma, mais ne savent même pas que le nom de Cobb fait référence à un personnage du film Following, préalablement réalisé par Nolan en 1998. Comment reconnaître un newbie? Il parle sans connaître.

Bref, si on passe ces deux derniers succès au box office, on peut déjà présager une future passion pour Darren Aronofsky et son Black Swan tant attendu sur le continent européen, par les cinéphiles et autres newbies incessants qui ne connaissent que Requiem for a dream (ou même pas?) et The Fountain de sa filmographie. The Wrestler peut-être pas, c'est trop violent pour les minettes minaudantes amatrices de minets. (Nous ne parlons même pas de Pi, ce film est certes trop obscur pour les newbies qui ne pourraient reconnaître les références et savourer ce petit ovni du cinéma, qui rappelle un peu Eraserhead de Lynch par son personnage masculin central en proie à la paranoïa, à la peur, à la folie)

Mais pourquoi les newbies sont-ils si insupportables? Ils parlent très fort, se voient déjà en haut de l'affiche, écrivent des choses tellement creuses par manque de savoir et étalent leur enthousiasme immodéré, parce qu'ils peuvent s'ahurir d'un rien : les vieux cinéphiles ne sont pas indifférents, insensibles, ils avaient juste prédit la potentialité d'un film, et ont appris à relativiser.

La conclusion tombe un peu comme les seins de Ginette sur son nombril : bien sûr, tout le monde passe par le stade néophyte, où on ne sait pas grand-chose d'intéressant sur la filmographie d'un auteur, mais la différence entre le vrai cinéphile et le newbie réside dans l'attitude : le petit nouveau va caqueter d'une impatience immature, ne parler que des points positifs sans prendre un véritable recul (que seul le vrai cinéphile, connaisseur, peut adopter) et pisser sur tous les sites de la toile pour nous dire qu'Hans Zimmer est le plus grand compositeur de tous les temps, même s'il n'a écouté que trois bandes originales de film faits par l'allemand.

jeudi 27 janvier 2011

Nightmare on Elm Street version 2010 à éviter

Pourquoi faut-il passer son chemin –et manger une tarte à la cerise avec un bon café- sans aucune hésitation plutôt que de perdre 95 minutes devant ce film ?

1. Le personnage de Freddy Krueger a perdu complètement sa verve, sa verge, sa berge ?!

Autrefois, ou en 1984, à l’époque où je n’étais qu’un ovule (enfin, une partie de ma personne), Nightmare on Elm Street est sorti au cinéma : Robert Englund interprétait avec brio un tueur fou à mi-chemin entre le look de Wolverine et celui de Kurt Cobain qui terrorisait – dans leurs rêves- les sales mômes de la rue d’Elm Street.

Englund incarna le tueur en série à sept reprises pour le cinéma, et dans de nombreux évènements dérivés comme dans de petites séries pour la télévision.

Bref, tout ça pour dire que Robert Englund est Freddy Krueger, son faciès est devenu synonyme de « un, deux, Freddy te coupera en deux, trois, quatre, rentre chez toi quatre à quatre, cinq, six, Freddy aime les salsifis ». Le personnage est indissociable de l’homme, l’homme renvoie inéluctablement au rire caractéristique de Freddy et à sa démarche de sapiens poivrot sapiens.

Quand pour la dernière version en date des Griffes de la Nuit en 2010, le choix s’est porté sur Jackie Earle Haley, la stupeur s’est emparée des fans des films des eighties : que ce soit Haley ou n’importe qui, personne ne peut remplacer Englund dans le rôle de Krueger?! Mais à nouvelle mouture, nouveaux moyens, nouveaux « personnages » : Robert Englund n’aurait pas pu souiller son nom avec le film reboot. De toute manière, cette nouvelle production avait d’emblée décidé de s’écarter des vieilleries dignes d’une série Z pour faire autre chose, qui resterait dans les annales. C’est ici qu’on pousse un soupir à faire frémir du côlon la mère Michel qui a perdu son chat.

Autre problème de taille si on passe le détail Englund, cette nouvelle version de Freddy nous dévoile un nouveau Freddy Krueger. Au lieu du détraqué né d’une femme qui le haïssait, on tombe sur un présumé pédophile, qui s’occupait (un peu trop visiblement) d’une bande de gosses. Oh merde, je viens de spoiler. Enfin, vu le film, ce n’est pas grave : au lieu d’entourer de mystère le tueur en série (et de le rendre encore plus effrayant), on le démystifie complètement, on rationnalise ses faits et gestes. Freddy n’est plus une icône incomprise terrifiante mais une raison valable de te tuer, Nancy, sale petite pute. La psychologisation extrême de Freddy en est même dérangeante : une grande partie du film décrit l’enquête que les gosses (enfin, vieux ados ou jeunes adultes, c’est au choix, 200 grammes de salami de Milan s’il vous plait) mènent pour comprendre les liens entre eux et ce type atroce qui transforme en cauchemars leurs rêves. Beaucoup de courants en psychologie considèrent que lorsqu’on arrive à comprendre une situation, à avoir tous les éléments-clefs en main, on peut passer à autre chose, se guérir de ses maux : il faut faire éclater la vérité. Est-ce dans les paradigmes du film d’épouvante/horreur de livrer toutes les explications rationnelles ? Est-ce que cela ne gâche pas le plaisir du film de tout avoir à portée de main ? Putain mais qui a bouffé le reste de tarte à l’aubergine qui dormait paisiblement dans mon frigo en attendant son prince –assiette- charmant ?

De plus, je m’excuse pour la poésie, mais, enfin, « qu’est-ce qu’on s’en branle » que Freddy a tripoté Samantha avec une barbie fuckin’ mermaid quand elle avait cinq ans et qu’elle croyait encore que les bébés sortaient des trous de cul des poules, ce qui intéresse vraiment le spectateur, c’est de pisser dans son froc, ou, de se marrer. Le premier opus des aventures nocturnes de Freddy –celui de 1984- fait osciller le spectateur entre angoisse et rire : la scène où Johnny Depp nous fait la fontaine de sang est à pisser de rire, la mère de Nancy qui cuve trop et qui semble toujours entre deux bouteilles assure un quota humoristique non-négligeable. Par contre, la scène du bain horrifie, et les endroits « sales » où Freddy entraîne les petits jeunes lorsqu’ils rêvent fournissent quelques sueurs glacées. Si excepte le film de 1985 – qui est purement ridicule, excellent pour rire à gorge déployée toute une soirée – le troisième film arrive à la cheville du premier opus. Et après, soyons réalistes, c’est de la merde. Mais de la merde drôle.

La nouvelle mouture de Freddy, c’est de la merde, mais de la merde pas drôle, le genre qui pue la gastro carabinée avec une infection du gros intestin. Que du bonheur pour la fosse septique : à part quelques éclats de rire certainement non-voulus, le film n’apporte rien de plus. A force de vouloir faire mieux, ils ont f ait pire.

2. De l’inutilité des remakes/reboots/autres/ta sœur

Hollywood fait des reboots/remakes, parce que c’est fun, ça fait rentrer un peu d’argent en plus, et les gens sont contents : et des gens contents, ça consomme. Je vais vous épargner ma théorie générale de la mondialisation en mode big brother et autres (TGDLMEMBBET) pour en arriver au fait : les remakes et reboots sont à la mode, il n’y a qu’à se souvenir du scandale Spiderman il y a peu.

A Nightmare on Elm Street n’était pas nécessaire à refaire : l’histoire de Freddy a été vue et revue, en 2003 ils ont tenté de le foutre en cohabitation forcée avec Jason, pour le plus grand (dé ?)plaisir de tous. Bref, on a fait le tour de l’histoire, et maintenant, Johnny Depp est vieux. Et Patricia Arquette a montré ses nichons plus d’une fois depuis son apparition dans le troisième film. Mais malgré tout, on prétexte que le tour de l’histoire n’est pas fait, que ce n’était pas crédible, qu’il faut recommencer, avec les moyens de notre si belle époque qui fait rimer HD avec décolleté (enfin, il me semble). Donc, on ne prend pas les mêmes et on recommence : adieu Englund, adieu le Freddy purement psychopathe qui adorait tuer les enfants, les ados, tout le monde, on le remplace par un pseudo-pédophile qui veut se venger des mômes qui ont dit à leurs parents « il m’a touché le kiki, et ce n’est même pas un curé, maman ». Bien entendu, le personnage central du film –hormis Freddy- est toujours une jeune femme prénommée Nancy mais on change son background pour la transformer en paumée-artiste-à-la-masse. S’il y a bien quelque chose qui se dégage des films d’horreur des eighties - à la façon d’une forte odeur de reblochon dans un frigo-, c’est l’esprit hard rock de la décennie. Cet esprit hard rock, symbole des jeunes rebelles qui sortent avec des bad boy et qui pourraient aussi chanter « Because i’m bad, i’m bad » est hyper important, et relativement charmant en fait. Cet esprit hard rock se traduit dans les choix scénaristiques, mais également dans l’esthétique générale du film (et de la plupart des films de la décennie). Il suffit de regarder les pochettes de cd de hard rock, de métal sortis pendant les eighties pour s’apercevoir que l’esprit trash, horreur règne également. La relation entre film d’horreur (des eighties) et métal est donc une combinaison intéressante, qui donne des résultats probants. Evidemment, cette association n’existe plus de nos jours, la seule liaison avec le genre horrifique réside dans l’utilisation de connasses hystériques qui gueulent autant que l’alarme de mon réveil, tous les matins.

(Bon, un moment parenthèse dans cet article garguantuesquement absurde, pour glisser quelques mots doux : les hystériques ont toujours existé dans les films d’horreur, c’est un fait avéré, vu et revu, mais actuellement, on a tendance à trouver des gourdes de plus en plus pétasses et de plus en plus hautes en décibels, un peu comme dans le porno finalement)

La poésie des années 2000 s’éloigne fortement du milieu hard rock : les jeunes glandent sur leurs ordinateurs, à refaire le monde sur facebook, sur google, et semblent avoir oublié que Master of Puppets est un des meilleurs albums métal de tous les temps. Ce nouveau épisode de Freddy est libéré des contraintes des premiers films, et est un film de son époque : un film high tech, entre surpsychologisation des personnages et des faits, qui ne fera même pas dresser un seul de vos poils pubiens, même par une température polaire.

Les films d’horreur en 2010, ça pue. Surtout quand on s’entoure d’acteurs dont le répertoire en termes d’expressions faciales ne dépasse pas la gueule de bovin ; Rooney Mara a beau ressembler à la talentueuse Emily Blunt, elle transpire l’insipidité, Kyle Gallner, rescapé de la saison deux de Veronica Mars serait presque crédible si son rôle n’était pas si inutile, et Katie Cassidy devrait envisager un rôle permanent dans le musée des horreurs. Jackie Earle Haley aurait dû y réfléchir à deux fois avant de signer pour jouer ce nouveau Freddy pathétique : un excellent acteur comme Haley a mieux à faire que d’interpréter des personnages mornes et absurdes. Bien sûr, si les acteurs sont pathétiques, ce n’est pas de leur faute, c’est celle des (pseudo-) scénaristes qui ont écrit cette bouse sans nom. Bien sûr. Mais dans les faits, les acteurs restent quand même pathétiques.

3. Pour résumer très vite, et conclure, oh oui.

« Un tien vaut mieux que deux tu, Laura ». A film nul, critique saugrenue : un énième reboot/remake stérile, juste bon à finir dans le bac « dvd à cinquante cents ».

samedi 1 janvier 2011

thématique : Elizabeth

Elizabeth I : quelques repères historiques

Elizabeth I nait en 1533, des amours de son père Henry VIII avec Anne Boleyn. Après trois ans dans l'opulence de la condition de princesse royale, la petite fille est déclarée bâtarde car sa mère vient d'être jugée coupable d'inceste (avec George Boleyn), d'adultère, et bien sûr, en conséquent, de haute-trahison. Elizabeth, grâce à la troisième femme d'Henry VIII – Jane Seymour -, pourra revenir à la cour, et, jouir de son statut de princesse grâce à la dernière épouse du roi, Catherine Parr. Les trois enfants du roi auront la possibilité de monter sur le trône, dans l'ordre suivant : d'abord Edward, ensuite Mary, et enfin Elizabeth.

A la mort d'Henry VIII, en 1547, Edward, âgé de neuf ans, ne peut prendre sa place, et donc, l'oncle de l'enfant, Edward Seymour devient Lord Protecteur. En 1553, Edward décède, en laissant sa couronne à une cousine, Jane Grey (il avait « déshérité » ses deux soeurs). Lady Jane Grey sera reine pendant neuf jours, avant d'être renversée par les partisans de Mary I. De 1553 à 1558, Bloody Mary règne, massacre tout sur son passage : la reine est la seule enfant d'Henry VIII de confession catholique, et elle ne peut accepter que son pays soit constitué de beaucoup protestants et de partisans de la Réforme. Finalement, en 1558, Mary succombe et Elizabeth, à vingt-cinq ans devient reine. Des quarante-quatre ans de règne de la reine rousse, on retient l'établissement des fondations de l'Anglicanisme, et, cerise sur le gâteau : l'accession de l'Angleterre au statut de première puissance mondiale. Ce statut, l'Angleterre le conservera jusqu'au début du vingtième siècle.

Elizabeth (1998)

Bloody Mary est sur le point de trépasser, et Philippe II, son mari, beaucoup plus jeune qu'elle et dégoûté de son épouse, repart en Espagne. Dans un accès de folie, alors que tous ses conseillers lui conseillent de faire exécuter sa demi-soeur Elizabeth – qui soi-disant complote derrière son dos – Mary la fait seulement séjourner à la Tour de Londres, et ne l'efface pas de la succession. A la mort de sa demi-soeur, Elizabeth devient reine de l'Angleterre, un pays dévasté de tout point de vue : économiquement, la couronne est endettée, politiquement, le pays est isolé du reste du monde, et religieusement, c'est bien pire, puisque la nouvelle reine est protestante, et ne bénéficie pas de la bénédiction de Rome (de plus, Elizabeth est une « bâtarde », elle est la fille de la « putain » d'Anne Boleyn, une bonne raison de la détester et de vouloir sa perte pour les catholiques).